こんにちは、三好です^^

早いものでもう9月。約5ヵ月ぶりの更新とさせて頂きます。

本日、お客様の植木の様子を見に行った際に通った神社で

曼殊沙華が見事に咲いておりました。

別名「彼岸花」。彼岸の時期に咲く事、草全体に

アルカロイド系の強い毒を持っている事から良いイメージが

ない人もいるかもしれません。

しかし、曼殊沙華の名前の由来はサンスクリット語。

「良い事が起こる兆しに赤い花が天から降ってくる」という

仏教の経典よりmanjusakaと書くそうです。^^

早いものでもう9月。約5ヵ月ぶりの更新とさせて頂きます。

本日、お客様の植木の様子を見に行った際に通った神社で

曼殊沙華が見事に咲いておりました。

別名「彼岸花」。彼岸の時期に咲く事、草全体に

アルカロイド系の強い毒を持っている事から良いイメージが

ない人もいるかもしれません。

しかし、曼殊沙華の名前の由来はサンスクリット語。

「良い事が起こる兆しに赤い花が天から降ってくる」という

仏教の経典よりmanjusakaと書くそうです。^^

緑に映える赤がとても美しいです^^

補色の関係にある色の組み合わせは人の目を惹きますね。

また、曼殊沙華には白もあります。赤い曼殊沙華と黄色の曼殊沙華を組み合わせた

と言われている「シロバナマンジュシャゲ」。

昨年の秋、咲いていたのを思い出して会社を探してみたらありました^^

今年も綺麗に咲いています。

補色の関係にある色の組み合わせは人の目を惹きますね。

また、曼殊沙華には白もあります。赤い曼殊沙華と黄色の曼殊沙華を組み合わせた

と言われている「シロバナマンジュシャゲ」。

昨年の秋、咲いていたのを思い出して会社を探してみたらありました^^

今年も綺麗に咲いています。

曼殊沙華も植栽する際は白を少し混ぜた方が幻想的になりそうですね^^

白が生きる絵として思い出すのが酒井抱一の「燕子花図屏風」です。

青い燕子花の中に数輪咲く白い燕子花。青の鮮やかさが際立ちます。

燕子花図屏風と言うと、有名なのは平安時代の公家の雅な世界を表現し、最高傑作として知られる

尾形光琳の国宝「燕子花屏風」ですね。

一方、酒井抱一は、江戸琳派を代表する絵師。

京で展開してきた琳派を江戸に広め、新鮮な画風を設立した江戸琳派の祖です。

どちらも素晴らしいですが、どちらかというと私は酒井抱一の燕子花図屏風

が好きです^^

時代背景もあると思いますが、何より暖かい色味と描かれている生物(蜻蛉)、

燕子花が揺れている事から風が吹いているんでしょうか。

空気の気配を感じさせてくれます。

白が生きる絵として思い出すのが酒井抱一の「燕子花図屏風」です。

青い燕子花の中に数輪咲く白い燕子花。青の鮮やかさが際立ちます。

燕子花図屏風と言うと、有名なのは平安時代の公家の雅な世界を表現し、最高傑作として知られる

尾形光琳の国宝「燕子花屏風」ですね。

一方、酒井抱一は、江戸琳派を代表する絵師。

京で展開してきた琳派を江戸に広め、新鮮な画風を設立した江戸琳派の祖です。

どちらも素晴らしいですが、どちらかというと私は酒井抱一の燕子花図屏風

が好きです^^

時代背景もあると思いますが、何より暖かい色味と描かれている生物(蜻蛉)、

燕子花が揺れている事から風が吹いているんでしょうか。

空気の気配を感じさせてくれます。

尾形光琳 燕子花屏風(右隻)六曲一双

酒井抱一 燕子花図屏風 二曲一隻

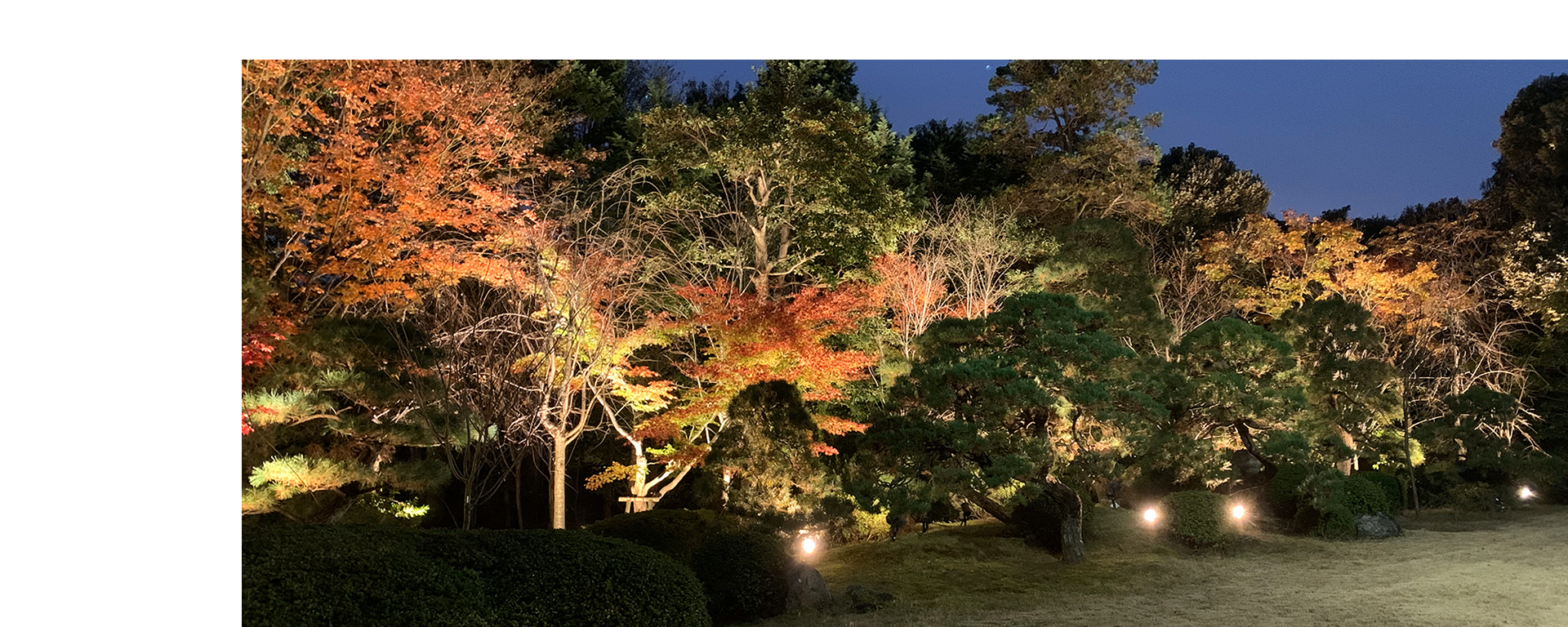

昔から動物や植物、かわいいものが好きな日本人の描いてきた日本画は

癒しを与えてくれます。

またそれだけではなく、剪定や植栽の勉強にも日本画は非常に参考になります。

誰もが美しいと思える、色味・視点・枝ぶり・配置を描いてきた画家達は指導者と一緒ですね^^

先人からも学び、それを表現できる技術を高められるよう日々精進したいです^^

癒しを与えてくれます。

またそれだけではなく、剪定や植栽の勉強にも日本画は非常に参考になります。

誰もが美しいと思える、色味・視点・枝ぶり・配置を描いてきた画家達は指導者と一緒ですね^^

先人からも学び、それを表現できる技術を高められるよう日々精進したいです^^