皆様こんにちは、秋山です^^

早いものでもう3月。

河津桜が街中を賑わせております。安行桜はもう少し先のようです。

今回は2月に施工させていただいた垣根についてブログを書きたいと思います。

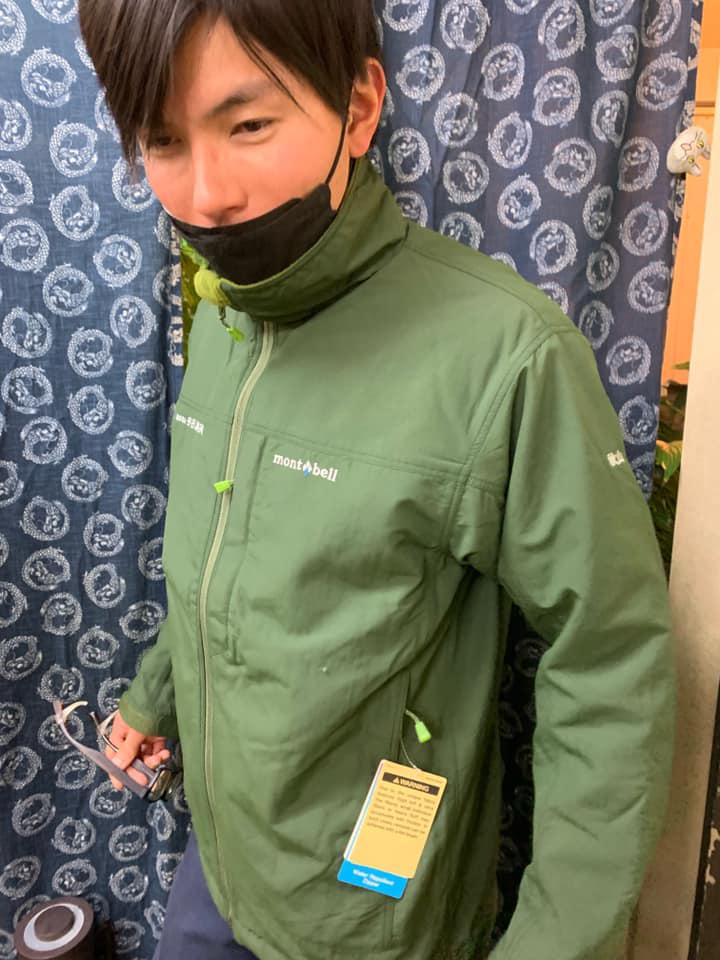

今年の2月は一段と寒かったです。現場でも防寒対策が必須でした。

安行庭苑は新しくロゴの入った防寒着(左写真)を迎えました。

これならどんなに寒くても耐えられそうです。

社長ありがとうございます!

寒さが迫る、12月~2月は竹垣作成には良い時期でして、安行庭苑の庭工事に建仁寺垣を建てる現場が毎冬数件あります。

私は初めての経験となるので、とても興味深く作業に携わらせて頂いています。

埼玉県浦和市 N様邸の建仁寺垣工事の様子です。

建仁寺垣は造園屋さんによって作り方や形が異なるのですが、安行庭苑は社長が師事した、親方の作り方の継承です。

私もいずれ作れるようになるために緊張して作業にあたりました。

今回の建仁寺垣は約1800mmの高さで建てるために、親柱(支柱)を建てる穴を1000mm掘りました。

だいたいスコップの長さが900mmなので、すっぽりと入ってしまうほど深さで上からみると底が見えなくなる深さです。

ダブルスコップという柱などを建てるための道具をつかって穴を掘るのですが1000mmを掘るには時間と体力を使います。

一年前の私であったら一つ掘るのに30分以上かかっていたでしょう。。。

なにか新しいことを覚える度に、それに必要な技術や体力が目に見える瞬間でした。

支柱を建てたら「胴縁」という半分に割った竹を横に流して固定したものを設置します。この胴縁の付ける位置によって建仁寺垣の見え方が変わるそうです。

縦に壁状に並んでいる板状の竹は「立子」と呼ばれています。

並べ方があって竹の「元」と「裏」(植わっていた時の上下)を交互に並べていくのが基本でして、節が合わないように並べます。

節が合ってしまうと「兄弟節」と言われて、”節合わせ”→”不幸せ” と縁起が悪くなってしまうそうです。

飾りのついた「いぼ結び」

このように整列するととても美しい

足元には「差し石」が入っている。

土による竹の腐食の進行を軽減させます。

土による竹の腐食の進行を軽減させます。

「胴縁」と支柱の接地面の収まり

建仁寺垣の天端の笠木には「玉縁」といわれる

半分に割った竹を設置します。

半分に割った竹を設置します。

クランクした建仁寺垣は

この先の場所への期待感が高まります

この先の場所への期待感が高まります

支柱の根元には胴板を巻いて一手間掛けております

ちょっとした事ですがこれで耐久性が3倍上がります。

ちょっとした事ですがこれで耐久性が3倍上がります。

割った竹の切り口の処理

触っても怪我をしないためです

触っても怪我をしないためです

社長が建仁寺の”縛り”をいつでも練習できるよう、練習用垣根を作ってくださいました。ありがとうございます!

私はまだまだ社長や先輩方の様な強固な「いぼ結び」を結べません。この様な練習場所を作って頂けるなんてとてもうれしいです。

社長が言うに、「本物の竹を使った垣根は数年に1回のメンテナンスは必要だが、街中に溢れるプラスチック製の竹より安価ででき、真竹本来の経年の変化も楽しめる」とも話してくれました。

写真は公開できませんが、先日も某国駐日大使館内で13間(約21m)分の建仁寺垣のご依頼をいただき完工いたしました。

気合いが入ります。日々精進あるのみです。

では皆様、朝晩の寒さが身に沁みますがどうかお体にお気を付け下さい。

秋山